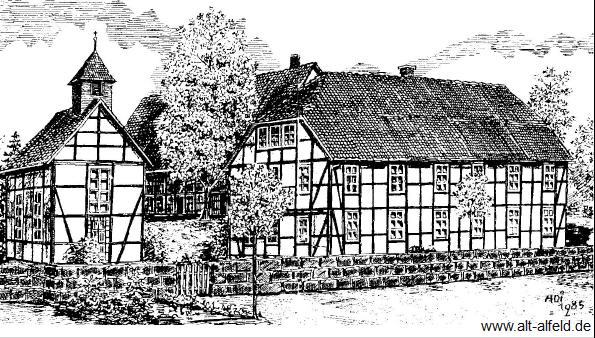

Nun hat das große Wohnhaus von St. Elisabeth am Mönchehof einen neuen Standort gefunden. Wie die kleine Kapelle musste es dem zunehmenden Verkehr weichen. Am eigentlichen Platz an der Hannoverschen Straße behinderten sie die Sicht der Autofahrer.

Früher allerdings, da lag das Stift von St. Elisabeth weit außerhalb der Stadt an der großen Poststraße, wo die reitende Post vorüber- sprengte, wo die Frachtfuhrwerke der Kaufleute knarrend vor- überzogen.

Einsam lag es da. Auf der einen Seite hielt ein Hügel, der mit Sträuchern überwachsen war, die rauhen Winde ab, auf der anderen Seite ging der Blick auf St. Nicolai. Keine Fabrik stand dazwischen. Hinter weiten Feldern lag die Stadt. Ungehindert konnte man auch über die Leine hinweg auf die Sieben Berge schauen. Erst viel später donnerte die Eisenbahn vorüber, Ruhe und Stille und Einsamkeit gab es hier.

Und die kleine Kapelle gab es, einige Schritte vom Haupthaus entfernt. Zwei mächtige Linden standen davor. Die hätten viel erzählen können, von guten und von schlechten Tagen. Eine Bank lehnte sich an die Linden, so konnten uns die Großeltern noch berichten.

Und immer saß eine alte Frau auf der Bank — oder der „Kommandant“ des Stiftes — und sprach die Vorübergehenden an, eine kleine Spende in ihre Sammelbüchse zu werfen. Zwar gab es allerlei Einkünfte für das Stift aus Ländereien und Verpachtungen, aber etwas Geld wurde immer gebraucht, auch musste das „Recht zu sammeln“ wahrgenommen werden.

Dafür durften die Spender die Kapelle betreten. Die heilige Elisabeth war dort zu sehen, wie sie einen Siechen stützte. Ihr schmerzverzerrtes Gesicht zeigte, wie sie die Schmerzen ihrer Schützlinge mittrug, wie es auch die wirkliche heilige Elisabeth von Thüringen getan hatte, als sie sich im 13. Jahrhundert der Kranken und Armen annahm (1207—1231). Durch das bunte Glasfenster mit den Wappen der Gilden (1668 von den Gilden und dem Rat der Stadt gestiftet) fiel das Licht freundlich auf das Standbild und auf das kleine bronzene Kruzifix, das aus der Nicolaikirche stammte.

Gern zeigte die alte Frau auch die Wohnungen der Alten, so wird berichtet. Jede hatte Kammer und Kochstelle. Hell und freundlich waren sie, und gemütlich eingerichtet.

Das war zu der Zeit, als St. Elisabeth zu einem Heim für alte Leute geworden war.

Aber noch ganz anderes könnten die Linden erzählen.

Denn gerade in den ersten Jahren nach der Gründung der Stiftung — 1442 wurde St. Elisabeth zum ersten Mal erwähnt — hat es viel Elend in seinen Mauern beherbergt. Kranke waren es, die hier, weit vor den Toren der Stadt, verborgen wurden. In den Hussiten kriegen waren es die Menschen, denen die umherziehenden Kriegsknechte die Lepra mitgebracht hatten, jene schreckliche Krankheit, die — unaufhaltbar Körper und Gesicht zerfressend — allmählich zum Tode führte.

Die Leprakranken durften die Stadt nie wieder betreten. Miteinander in St. Elisabeth lebend, hatten sie Vater, Mutter, Mann, Frau oder gar Kindern auf ewig Lebewohl sagen müssen.

Mitleidige Alfelder Hausfrauen sorgten für sie und legten Lebens mittel an dem der Stadt abgewandten Ufer der Leine nieder.

Unter Masken verborgen, mit Holzrasseln Lärm schlagend, damit je der Gesunde einen weiten Bogen um sie machen konnte, holten sich die Kranken diese lebensnotwendigen Dinge. Wollten sie spazieren gehen oder auch nur einmal vor dem Tor frische Luft schnappen, immer mussten sie Masken und Rasseln tragen.

Durch die Absonderung der Kranken erreichte man jedoch, dass die se schlimme Krankheit so allmählich ausstarb. Da kam eine andere Geißel Gottes über die Menschen: der Schwarze Tod, die Pest! In den Mauern St. Elisabeths wurden die Kranken gepflegt. Das Stift war ein Hospital geworden. Öfter wurden die Alfelder von der Pest heimgesucht. 1598 starben 574 Alfelder daran, zu einer Zeit, als es in der Stadt nur ungefähr 2000 Einwohner gab.

Auch während des 3ojährigen Krieges (1618—1648) nahm das Hospital immer wieder Pestkranke auf. Nach 1650 wurde St. Elisabeth allmählich zu dem Altersheim, an das sich alte Alfelder Bürger noch erinnern können. Und nun warten neue Aufgaben auf Haus und Kapelle. Nach der Verlegung zum Mönchehof sollen sie zum Mittelpunkt für das Gemeinschaftsleben von St. Nicolai werden

Gertraud Niemann, aus „Alfelder Geschichten“ Herausgegeben von einer Alfelder Arbeitsgemeinschaft im Jubiläumsjahr 1983